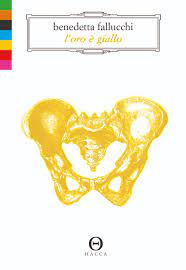

L’oro è giallo, Benedetta Fallucchi

(Hacca edizioni, 2023)

«Diventare adulti significa controllare i propri orifizi, inclusa la bocca. Ma controllarli deve per forza significare cancellarli? Che succede se, mentre li controllo, gli do anche voce?» (p. 15). È quello che fa Benedetta Fallucchi nel suo romanzo d’esordio, L’oro è giallo. La nobiltà del metallo evocato nel titolo può inizialmente sembrare in contrasto con ciò che appare, fin dalle prime righe, al centro del libro: la pipì, il fluido corporeo emblema di sozzura e fonte di disgusto che, una volta riempita al colmo la piccola sacca deputata a contenerla, pretende, imperiosa e imbarazzante, lo svuotamento.

«Diventare adulti significa controllare i propri orifizi, inclusa la bocca. Ma controllarli deve per forza significare cancellarli? Che succede se, mentre li controllo, gli do anche voce?» (p. 15). È quello che fa Benedetta Fallucchi nel suo romanzo d’esordio, L’oro è giallo. La nobiltà del metallo evocato nel titolo può inizialmente sembrare in contrasto con ciò che appare, fin dalle prime righe, al centro del libro: la pipì, il fluido corporeo emblema di sozzura e fonte di disgusto che, una volta riempita al colmo la piccola sacca deputata a contenerla, pretende, imperiosa e imbarazzante, lo svuotamento.

Eppure, per gli Inuit, la vescica custodiva il più prezioso dei tesori: lo spirito. Anche la protagonista senza nome di questo romanzo è convinta che la sua anima risieda in quell’organo che, nel tempo, è diventato per lei ricettacolo e metafora di tutte le emozioni trattenute. Madre non più giovane di un bambino di due anni, alle prese con un marito distratto, un’estate troppo lunga, e un adulterio all’orizzonte, ha da sempre un «problema di gestione dei flussi» (p. 7) – complice, si scoprirà, l’educazione opprimente ricevuta durante l’infanzia.

È proprio intorno al flusso più fisiologico e ineludibile di tutti che sceglie di incominciare a scrivere. Spera, in questo modo, di liberarsi dall’abulia a cui la condanna, fin da bambina, la vergogna, quella «sfinge ingrigita […] inoculata attraverso la censura, ingigantita dalla timidezza, esacerbata dall’adolescenza» (p. 12). La stessa vergogna che rende difficoltoso, ora, il flusso del racconto: «né le parole né la pipì si decidono a uscire con facilità, animali timorosi di mettere la testa fuori dalla tana» (p. 8).

Nonostante queste timidezze, le sorgenti verbali non tardano a sgorgare, e si incanalano in due livelli di narrazione: uno autobiografico; l’altro, potremmo dire, storico-artistico. Si alternano, infatti, a capitoli in cui la narratrice racconta in prima persona episodi della propria vita, in un gioco continuo tra profonda auscultazione di sé e repentino distacco autoironico, dodici incursioni nel mondo dell’arte, intitolate Quadri, nelle quali ragiona acutamente – da curatrice di immagini quale è – su come l’atto della minzione è stato, nei secoli, rappresentato.

Ciò che rende coesi, dal punto di vista tematico, i due livelli di narrazione, non è solo l’esplorazione del tabù della minzione, ma anche quella che la protagonista definisce essere, da parte sua, una vera e propria «ossessione per la vista» (p. 119). La vediamo in azione nei Quadri, dove l’occhio allenatissimo della donna diventa protagonista attivo dell’osservazione, descrivendoci alcune chicche (note e meno note) dal mondo dell’arte. Nel vissuto della donna, invece, questa ossessione sortisce effetti ben più fiaccanti. La narratrice, infatti, è dominata dal «primato dell’occhio» (p. 119) e dal «virus […] della riflessività» (p. 61), implicati dalla vergogna, al punto tale da diventare spettatrice di sé stessa in ogni atto che compie, anche e soprattutto in quelli più intimi (da quello minzionale a quello sessuale), così in ansia per il proprio corpo da preferire l’estraniazione e la passività al piacere. Ad essere tematizzato all’interno del romanzo naturalmente non è solo lo sguardo della protagonista: la narratrice avanza alcune considerazioni importanti su come lo sguardo dell’altro (indiscreto, violento, desiderante, male gaze) abbia il potere di plasmare la percezione dei corpi nella propria autobiografia e nella biografia del mondo, di cui le opere d’arte sono come cristallizzazioni.

L’oro è giallo diviene così un viaggio tra temi di natura corporea talmente socializzati da risultare impossibile distinguere in essi dove finisca la carne e inizi il pensiero. La scrittura di Fallucchi scorre, agile e saliente, fra questi interstizi.

«Portare sul proscenio quello che dovrebbe restare sul retropalco» (p. 32): è paradossalmente grazie a questa esposizione alla vista di tutti delle sue idiosincrasie più intime che la narratrice, in un finale un po’ affrettato, sembra essere riuscita a liberarsi, almeno in parte, dallo sguardo più giudicante: il suo. E a ricomporre un nuovo modo di pensare il proprio corpo, non come oggetto esterno a sé da controllare e sorvegliare, ma come casa da abitare; certo, non la «casa quieta» che vorrebbe («Il mio corpo […] è una cascina di campagna, con gli scricchiolii delle mura interne e lo zampettìo leggero di piccoli animali sulle travi di legno fradicio», p. 153), ma pur sempre casa.

Alla fine la sua vescica, «spinta nel mare delle parole», è davvero «tornata indietro gonfia di pepite d’oro» (p. 12): quasi a significare che anche le cose apparentemente più torbide e inenarrabili – come le frattaglie dei nostri corpi – possono diventare preziose quando ci sentiamo liberi e libere di non vergognarcene. E di raccontarle.

Ginevra Portalupi Papa

Foto in evidenza di Baptiste Mazet Photographie da Pixabay: https://pixabay.com/it/photos/ghiaccio-inverno-ghiacciaio-4767824/