La Nottola è una rubrica curata da Stefano Vernamonti.

Racconta libri rimasti nascosti, nelle penombre della cultura, o al di fuori delle “novità editoriali”.

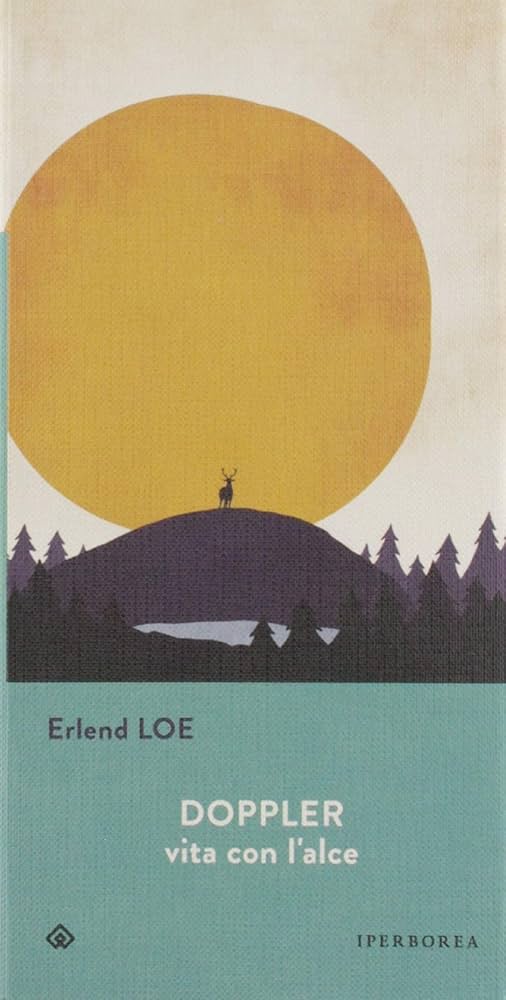

Doppler. Vita con l’alce, Erlend Loe

(Iperborea, 2007 – Trad. C. Falcinella)

«La maggior parte di ciò che il mio vicino chiama bene, credo nella mia anima che sia male, e se c’è alcunché di cui mi pento, è molto probabilmente la mia buona condotta. Quale demone mi ha mai posseduto per farmi comportare così bene?»

Non è così che inizia il piccolo romanzo di Erlend Loe, Doppler. Vita con l’alce, edito per Iperborea nel 2007. Non troverete questa citazione tra le pagine perché proviene da un altro libro, leggermente più conosciuto: Walden. Vita nel bosco di Henry David Thoreau. Eppure, il romanzo di Loe avrebbe potuto benissimo cominciare così, con questa frase. Perché il suo protagonista, Doppler appunto, condivide con il meno fittizio Thoreau numerose caratteristiche, e una in particolare: un profondo risentimento per la propria “bravura”, per la sua buona condotta che l’ha costretto nelle maglie di un modo di vita comune e banale, uguale a quello degli altri e sempre uguale a se stesso.

È per questo che, in seguito a una tanto rovinosa quanto illuminante caduta in bicicletta, verificatasi in maniera significativa durante una deviazione da percorsi solitamente battuti, Doppler rinsavisce da una vita fatta di meschinità – piastrelle, vasche da bagno e canzoncine infantili – e decide di trasferirsi in un bosco, a qualche centinaio di metri dalla sua casa a Oslo, dove invece lascia una moglie brava, una figlia bravissima e un figlio che, a differenza degli altri membri della famiglia, può ancora salvarsi dalla trappola della bravura a tutti i costi:

«ero bravo all’asilo. Ero bravo alle elementari. Ero bravo alle medie. Al liceo ero bravo da fare schifo […] non ho fatto che girare in tondo in tutta questa bravura per anni. Mi sono svegliato dentro, mi sono addormentato dentro. Ho respirato bravura e a poco a poco ho perso la mia vita. È così, me ne accorgo adesso. Dio non voglia che i miei figli siano bravi come me».

A un dato momento di questa permanenza, che coincide esattamente con l’inizio del romanzo, appare Bongo, un alce al quale Doppler ha ucciso la madre per potersi nutrire e che da quel momento, inspiegabilmente, inizia a seguirlo ovunque; personificazione di una natura innocente e ingenua, Bongo lo accompagnerà nelle sue incursioni in città, giocherà assieme a lui con le carte del memory (con scarsi risultati), gli si offrirà come cuscino per la notte. Se la sindrome di Stoccolma è quella che coinvolge due esseri umani in una relazione vittima-carnefice, dal romanzo di Loe si potrebbe teorizzare la sindrome di Oslo, in cui la vittima è la natura, che continua inconsapevole a tornare dai suoi umani carnefici, paradossalmente anche gli unici in grado di prendersene cura. Ogni tanto. Dopo averla quasi uccisa.

Bongo è però anche qualcosa di più: rappresenta quasi uno specchio delle brame, a volte inconscio, altre un po’ meno, durante i monologhi in cui Doppler si esibisce davanti all’alce silenzioso. Bongo è infatti il punto zero della capacità di annoiarsi fino a essere felice, incarnazione di una vita fatta di istanti significativi in loro stessi, non macchiati da ricordi né progetti. In questa veste, Bongo ricorda Brenin, il lupo di Mark Rowlands, la cui convivenza l’autore ha raccontato ne Il lupo e il filosofo. Sia Brenin che Bongo rappresentano il punto di fuga che permette di porre in prospettiva il proprio rapporto con la vita. Non è un caso, allora, che sia proprio in una (mancata?) interazione con l’alce che Doppler formuli questa felice riflessione sulla noia:

«Dopo un po’ usciamo e cerchiamo di insegnare a Bongo a riportare i bastoni che gli tiriamo, ma lui non ne vede l’utilità, e a dire il vero nemmeno io, perciò torniamo alla tenda e non facciamo strettamente niente finché non cominciamo ad annoiarci. Ce l’abbiamo proprio radicata dentro quest’idea che dobbiamo sempre fare qualcosa […] La noia è sottovalutata. Dico a Gregus che il mio piano è annoiarmi fino a sentirmi felice».

Un piano semplice, cristallino e trasparente come un rivolo d’acqua, come la stessa scrittura di Loe, che nel suo incanalarsi in situazioni esilaranti non è mai solo comica, ma umoristica, nel senso di Calvino delle Lezioni Americane, quando scrive che lo humour, a differenza della comicità, “mette in dubbio l’io e il mondo e tutta la rete di relazioni che lo costituiscono”. Doppler sembra quasi un novello Socrate che, assieme al suo miglior discepolo – nonché figlio – Gregus/Platone, irride le abitudini e nel farlo le mette in discussione, spingendosi ben oltre il filosofo ateniese che, pur avendo interrogato la civiltà e le sue leggi, non ha esitato a considerarle valide, accettando la morte in loro nome. In Vita con l’alce, invece, quando la civiltà, convenientemente lasciata ai margini, tornerà a stringere le sue maglie, Doppler opterà per una scelta altrettanto radicale ma incomprensibile per il suo alter ego: la fuga. Per Doppler, infatti, se un uomo solo è libertà, due uomini sono invece già civiltà; figurarsi tre, quattro, addirittura cinque:

«Il problema con gli umani è che non appena occupano uno spazio, sono loro che uno vede e non lo spazio. Vasti paesaggi deserti smettono di essere vasti e deserti se solo contengono una o poche più persone […] lo sguardo degli umani è quasi sempre diretto verso altri umani. Così si crea l’illusione che sulla terra l’essere umano sia più importante di tutto ciò che non è umano».

Chissà se Loe aveva in mente l’effetto Doppler, scrivendo questo piccolo gioiellino, cioè quel fenomeno che descrive il cambiamento apparente della frequenza o lunghezza d’onda percepito da un osservatore quando lui o la sorgente dell’onda è in movimento. Loe sembra dirci che è solo allontanandoci dalla civiltà che possiamo distenderne gli influssi e rallentarne l’influenza su di noi, fino a quando la distanza non sarà così tanta da annullarne gli effetti.

Anche questa necessità di abbandonare ritmi e strutture imposte sia dallo sguardo umano che dalla civiltà è condivisa con Thoreau, con tutte le differenze del caso tra la società dell’opulenza norvegese e quella della fatica americana. Thoreau, tuttavia, con una progressione quasi maieutica che sale dall’esempio pratico alla regola, centocinquanta anni fa ce ne aveva (forse) regalato una versione più stringente, filosofica e poetica (ma qual è poi la differenza tra questi tre aggettivi?): il tempo non è che un torrente in cui andare a pesca.

Stefano Vernamonti