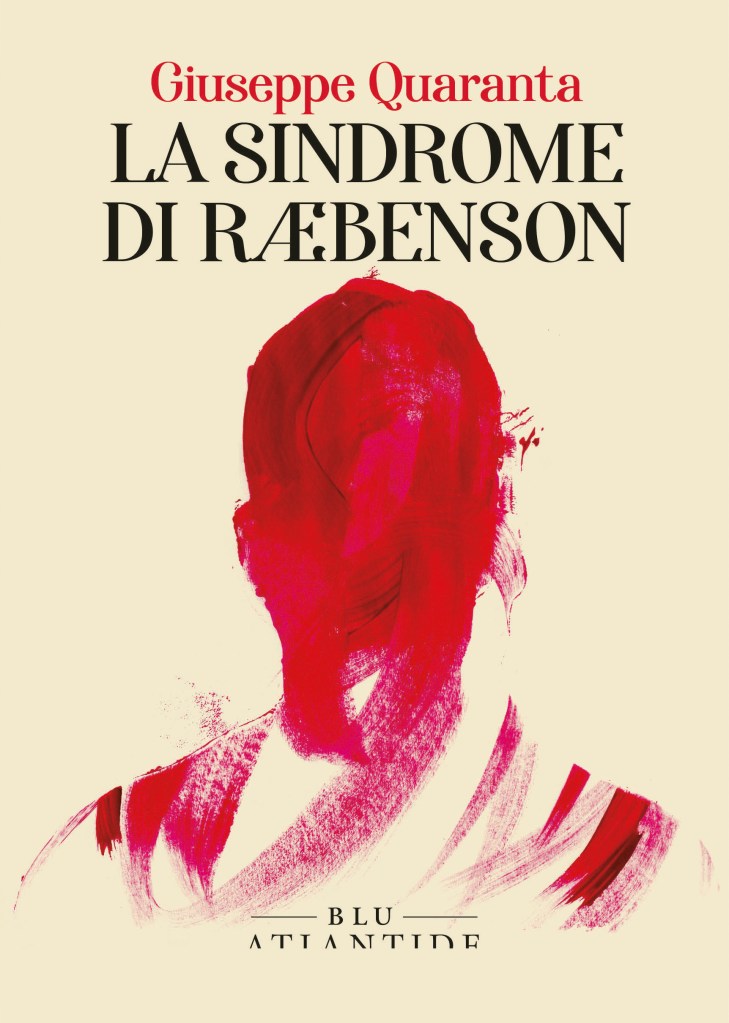

La sindrome di Ræbenson, Giuseppe Quaranta

(Atlantide, 2023)

Chi si addentra nel romanzo La sindrome di Ræbenson non si sente subito a suo agio con la storia che viene raccontata, né con la voce che lo fa.

A dire ‘io’ nel racconto è un giovane psichiatra che distilla dentro le sue osservazioni tutta la competenza professionale che possiede; pur quando la narrazione si travasa nella sua vita privata, il suo occhio meticoloso non smette di scrutare nella realtà di qualunque situazione segni e sintomi, cause e cure.

In particolare, l’occhio di bue del racconto si stringe fin dalle prime pagine intorno alla figura di Antonio Deltito: storico collega e amico del narratore, questo personaggio si rivela presto essere non solo un casto-studio su cui la voce si sta incaponendo per decodificare i sintomi del suo stravagante, inclassificabile malessere. Deltito è piuttosto una trave portante dell’intera imbastitura narrativa: esercita la funzione catalizzante di un protagonista di cui il narratore descrive con minuzia corporatura e atteggiamento, passioni e tic, racconta del suo passato da studente e del medico stimatissimo che è diventato.

A un certo punto, nel consueto comportamento di Deltito iniziano a galleggiare le prime avvisaglie di squilibrio: l’impressione di smarrire i ricordi, e la convinzione che quelle stesse istantanee di vita vissuta si trasferiscano nella memoria di altri, affetti dalla stessa patologia, che se ne approprino; momenti in cui i suoi occhi non percepiscono che spesse pennellate di verde che cola sulle cose; la convinzione di essere quasi immortale.

Questi sarebbero tra i più caratteristici (e inquietanti) sintomi della sindrome di Ræbenson: disturbo che non figura in nessuna classificazione diagnostica e che diventa, per i personaggi, del romanzo una vera ossessione, tormentando tanto Deltito quanto il narratore.

Quest’ultimo infatti, che diversamente dal collega rimane sempre in sé, tenuto al guinzaglio da una logica razionale e rigorosa, per deontologia non può fare a meno di considerare il disturbo mentale come reale. E secondo questo criterio, allora, perché non dovrebbe essere reale anche la sindrome di Ræbenson, pur non rientrando nelle categorizzazioni ufficiali?

Il narratore fa di questa presunzione di realtà l’obiettivo della sua carriera, il perno di ogni sua ricerca: oltre che essere studiata dal punto di vista fisiopatologico, la malattia ha infatti delle patinature leggendarie, persino fantascientifiche. Da qualche parte ci sarebbe, seppur introvabile, un libro che racconta nel dettaglio la storia di Ræbenson, colui che per primo è stato affetto dalla malattia che ora porta il suo nome.

E si vocifera pure che esistano dei ræbensologi, ossia un gruppo di professionisti a conoscenza della patologia, che la studiano da anni e rincorrono e danno la caccia a chi ne è affetto, con il losco obiettivo di mantenere tutto taciuto, nell’ombra.

La razionalità quieta dentro cui il narratore ha sempre murato ogni sua riflessione inizia a rivelare segni di cedimento e a foracchiarsi: attraverso quei buchi la narrazione respira un’aria diversa da quella del sapere scientifico, dove tutto è impilato con criterio.

In questo romanzo d’esordio, finalista al Premio Calvino 2023, l’autore tarantino Giuseppe Quaranta – di professione psichiatra – ha addizionato materiali di varia natura, e il risultato è una forma composita.

Nel testo convergono fotografie d’archivio, scansioni di documenti, citazioni erudite attinte dalla letteratura medica ma anche dalla letteratura tout court, ma anche alcune annotazioni da diario clinico (e qui viene in mente Mario Tobino, nel suo esser stato psichiatra e scrittore e poeta).

Con la differenza sostanziale che qui viene stilato il diario clinico di un Altro, la cui malattia diventa un’occasione per interrogarsi sul modo in cui arriviamo a intendere come reale qualcosa che non si vede, e che è (solo?) un tarlo inquieto e pruriginoso dentro la nostra mente.

I contro di un romanzo che abbia questa forma è un certo senso di noia che può fare lo sgambetto al lettore medio: la lingua a volte pare pavoneggiarsi, in maniera un po’ vacua e fine a sé stessa, del suo essere dotta e ricercata.

La scelta di un tenore stilistico così è di certo singolare e ammirevole, considerata la recente epidemia di omologazione nel panorama editoriale italiano degli ultimissimi tempi.

Il contraccolpo di questa posizione è però un certo scoraggiamento da chi si aspetta dal testo un’accoglienza diversa: non perché l’opera debba necessariamente imboccarci lungo la strada della comprensione piena, o prenderci per mano in maniera condiscendente.

L’autore ha qui però del tutto (e forse deliberatamente, con un sovversivo fare sfidante) ignorato le aspettative di un qualunque lettore – e non solo quello ‘medio’, cui si è fatto riferimento prima – che cerchi nell’opera il palpitio del ritmo, il succedersi degli accadimenti che qui invece è naturalmente solo rifratto e raccontato in differita, da una voce che tutto rassetta e mette in ordine, con una ratio sì metodica e illuministica, ma che ha alle volte un potere disseccante e uniformante.

Se da un lato quindi questi sono i potenziali inciampi che può incontrare chi legge, d’altro canto Giuseppe Quaranta con la sua opera prima ha cucito un ordito formalmente perfetto, inserendosi con originalità nell’alveo delle sperimentali medical humanities, pur rimanendo il suo un romanzo difficile da classificare, che riesce a tenere insieme ragione e allucinazione, sanità e delirio.

Non in quanto poli opposti di dialettiche incomunicabili, ma piuttosto termini che si attraggono magneticamente, guidando il lettore dentro quello che non è chiaro se sia il delirio di un pazzo o il miope modo di guardare di un sano.

Viviana Veneruso

Immagine in evidenza: Edvard Munch, Disperazione, 1892, (https://it.wikipedia.org/wiki/Malinconia_(Munch)#/media/File:Fortvivlan.jpg).