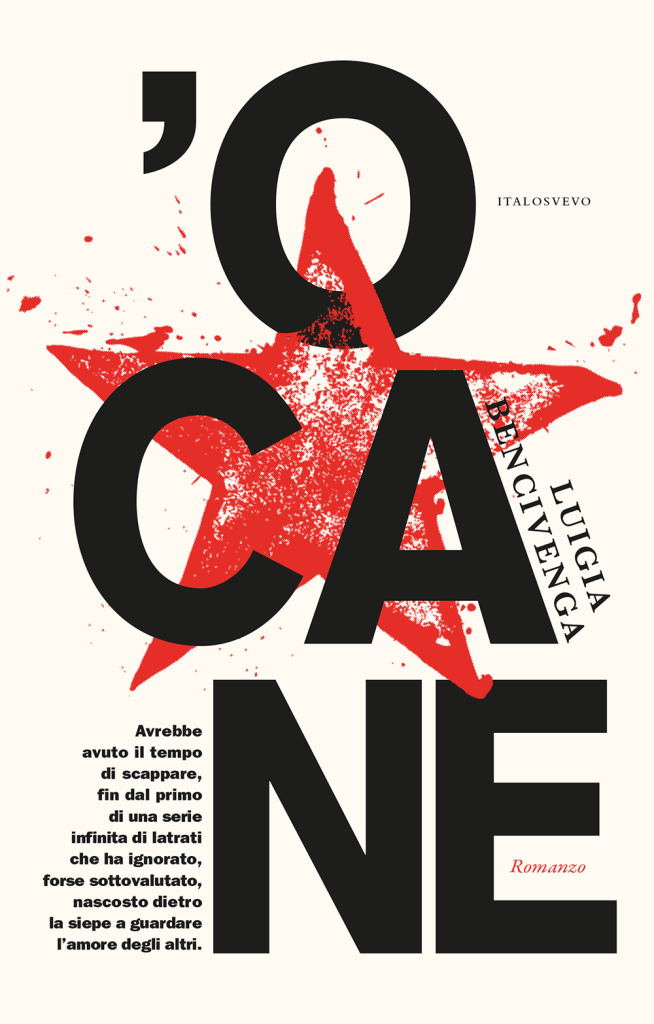

‘O cane, Luigia Bencivenga

(Italo Svevo Edizioni, 2024)

Napoli, come tutte le città in-addomesticabili, si rinfrange nella narrativa contemporanea con un caleidoscopio di narrazioni possibili: bozzetto folklorico, immagine patinata da cartolina, oppure scenario di irrecuperabile degrado, criminalità e cronaca nera, come viene ritratta in quei libri che – sulla scia di Gomorra – ne replicano meccanicamente sguardi e posture.

Si è quindi abituati a fare slalom tra cliché e narrazioni già rimasticate, dove la ‘napoletanità’ contemporanea non dice di sé niente di nuovo o originale, se non quello che media e pregiudizi codificati hanno già abbondantemente ripetuto.

Di contro, in questo panorama, calamita l’attenzione un romanzo dove non solamente il capoluogo campano, ma anche le sue frange provinciali, rivendicano una rappresentazione spregiudicata, attraverso l’utilizzo sapiente di una lente distopica.

Succede questo nel romanzo ‘O cane di Luigia Bencivenga, finalista alla XXXVI edizione del Premio Italo Calvino, pubblicato da Italo Svevo nella collana Incursioni.

I fatti narrati si svolgono a Ilias, cittadina dell’hinterland napoletano – e infatti Napoli è nominata nel testo, di tanto in tanto, come Altrove vagamente messo a fuoco.

In quanto località d’invenzione romanzesca, la città di Ilias si presta a farsi efficace metafora di quei microcosmi provinciali (presenti nel meridione e dappertutto) in cui le istituzioni locali deliberano le proprie capricciose leggi e la giustizia applica con candore ‘due pesi e due misure’.

Qui di recente si sta verificando una morìa di cani, quando non una vera e propria carneficina: gli animali, infatti, muoiono sì in circostanze misteriose, ma non per cause naturali. Si sospetta l’intervento di alcuni sicari, subdoli assassini che stanno facendo fuori tutti i cani di razza del circondario.

La situazione precipita quando, malauguratamente, la stessa sorte capita a Garryowen: presunto cane ‘santo’, punto di riferimento di collettive superstizioni.

Intorno a questi cani brutalmente assassinati si arrabatta una moltitudine sciamante di personaggi che migrano da un capitolo all’altro con i propri universi di storie, le proprie miserie e segreti indicibili. La voce narrante svela continuamente loschi e improbabili intrighi tra persone diversissime tra loro per status sociale: politici e poveracci, indigenti confinati nelle case popolari, ossia le Case Rosse, o stipati alla peggio nei container di Cala Renella, ed ereditieri placidamente insediati nelle proprie ville con piscina nel ‘quartiere in’ di Via Belvedere.

Ogni tanto il narratore esterno cede la parola a Mimì Nasone, detto Figlio delle Stelle: prole illegittima di Sauro Consilia, impietoso direttore del carcere Dostoevskij, con le sue confessioni infierisce sulle crepe della sua personalità e lascia che chi legge vi sbirci dentro, in uno stato d’animo in bilico tra la compassione e l’inorridimento.

In realtà, è per tutto il romanzo che chi legge si sente conteso tra la tentazione d’intenerirsi e quella di esecrare tutto quanto a Ilias accade.

La meravigliosa ambiguità del libro sta nella capacità di trattenere il lettore esattamente nella terra di mezzo che s’incunea tra la partecipazione emotiva e il giudizio che condanna, ché è difficile condannare senza appello ciò che si confessa così profondamente umano.

E non deve sorprendere che si rintracci una rappresentazione tanto umana e onesta in un romanzo che forza e altera il realismo con gli strumenti della distopia: in questa strategia narrativa, Luigia Bencivenga ha trovato il modo di raccontare un territorio striato di contraddizioni – come la provincia campana – immunizzandosi da qualunque sbrodolata di folklore o visione manichea delle cose (il territorio soleggiato dei panni stesi, i mandolini e la pizza a portafoglio vs. quello martoriato dalla camorra e dai classici tre ‘guappi’ in motorino senza casco).

In più, si è astenuta anche da un sovradosaggio nell’utilizzo del dialetto: penso alle situazioni in cui il testo si chiazza di dialettalismi per vezzo e non per misurata e consapevole scelta stilistica, come nel recente Uvaspina di Monica Acito (Bompiani) che ha, invece, questo difetto.

Ancora una volta la giuria del Premio Calvino ha giustamente riconosciuto valore a una lingua dalla personalità forte, che intervalla momenti di allucinazioni invasate a ragionamenti raziocinanti, situazioni linguistiche che si alternano anche a seconda del personaggio cui si associano.

A ciascuno, infatti, è riservato un diverso trattamento, giacché il cui modo di parlare e pensare e installarsi nel mondo sono sempre influenzati dalle circostanze ambientali da cui si è stati plasmati.

A prescindere dalla classe sociale di appartenenza, però, esiste un denominatore comune a tutte le esistenze che il romanzo mette in scena, con la sua chiassosa eppure rigorosissima struttura: tutte le vite raccontate non sono che pezzetti di un inferno collettivo.

E Luigia Bencivenga è riuscita a raccontarlo non tramite il potere allucinatorio e dissacrante della distopia, ma grazie alla sua sola splendida, originalissima voce narrante.

Viviana Veneruso

(immagine in evidenza: https://pixabay.com/it/photos/napoli-italia-edifici-citt%C3%A0-4877202/)